| グラナダ Granada (5月12-13日)

5月12日、大型バスはマドリードからコルドバを経て、グラナダまで600㌔を走り抜き、20時前にホテル「アリサレス・デル・ヘネラリーフェ」(Alixares

del Generalife)に到着した。

アルハンブラ宮殿に近いようだ。ホテル名は、宮殿のヘネラリーフェ庭園に面しているから、そう名付けられたという。のんびりとした雰囲気だ。

すぐにホテル内レストランで、バイキングの夕食。この日がぼくの65歳の誕生日ということで、トラピックスから「España」のTシャツをプレゼントされた。

写真手前のお二人はO氏ご夫妻。旅を通してずいぶん親しくなった。17日、成田空港で別れ際にO氏が自著の書籍2冊を進呈してくれた。第5章の「リスボンと周辺」末尾に記す。

グラナダは、王国が建設された1238年から1492年のレコンキスタ完了にいたるまで250年余り、イベリア半島におけるイスラム最後の王朝として栄えたという。アルハンブラ宮殿は、いうまでもなく〝イスラム文明〟の象徴だ。その頃の古都の香り豊かな面影を、翌13日、一日かけて味わうことになる。「España」のTシャツにジャンパー姿で。

アルハンブラ宮殿 Palacio dela Alhambra

宮殿の広さは、一日で見きれるようなものではない。ぼくたちはその中の要所といえるナスル朝宮殿と、城外のヘネラリーフェ庭園を見て回った。

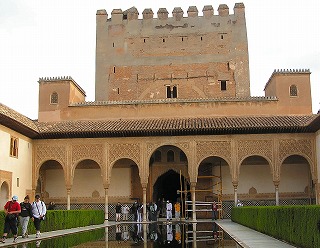

ナスル朝宮殿(Palacios Nazaries)は、外観からすでにぼくたちを幻想の世界に導いた。

アラヤネスの中庭(Patio de los Arrayanes)いっぱいに広がる池、水面に映る宮殿に目を見張る。

続いてライオンの中庭(Patio de los Leones)。噴水はライオンの形をしている。ここから見える宮殿のバルコニーに群れなす柱がまたみごとだ。「これがイスラム芸術」としかいいようがない。

諸王の間(Sala del Rey)、二姉妹の間(Sala de las Dos Hermanas)……、天井の絵画が何種類ものきらびやかな模様で、見上げ続けて首が痛くなる。

アルハンブラ宮殿は、見晴らしもよい。

写真はここから見下ろしたアルバイシン地区(Albaicín)の眺めだ。イスラム時代の街並みの面影が残る一帯といわれている。

そしてヘネラリーフェの庭園(Generalife)。

宮殿の北、「太陽の丘」にある別荘の一角だ。アセキアの中庭(Patio de la Acequia)はアンダルシア地方のイスラム建築で保存状態の良さが尊ばれているよし。細長い池と周囲の花壇にまた見とれた。

ここでファリャがあのピアノ曲の1楽章をイメージしたに違いない。

タレガの「アルハンブラの思い出」(Recuerdos de la Alhambra)はわずか数分の小品だが、ぼく自身には宮殿の思い出に寄り添っている。ギタリストならすべてがレパートリーにしているだろう。ぼくはどなたの演奏でもよいが、やはりナルシソ・イエペス。

…………………………

《閑話休題》 グラナドス

19世紀から20世紀にかけて活躍した作曲家だ。そのEnrique Granadosはグラナドスの本名なのだろうか。彼、カタルーニャのバルセロナに近いリェイダ(Lleida) で生まれている。だからアンダルシアのグラナダ(Granada)の地名との関係は、今のところわからない。「やはり!」というような何らかのつながりがあると信じているのだが。

前章で取り上げた「スペインの作曲家・演奏家」で、セゴビアのLPアルバムに、彼の「スペイン舞曲第5番」があることを書いた。

帰国後、図書館で「ピアノ三重奏曲、作品50」(演奏:ボザールトリオ)を見つけた。

アルベニスほどアンダルシア的(〝ロマンチックで感傷的〟と前述)でないが、どの曲も品がある。

Wikipediaはこうコメントしている。

「スペイン民俗音楽に根ざしたピアノ作品が多く、それらを近代的な作曲スタイルのうちに昇華させており、マヌエル・デ・ファリャに連なる近代スペイン音楽の開拓者といえる」。

|