|

スペインの作曲家、演奏家

Spanish Composers and Players

美術家については、「2.マドリード」の末尾に私見を書いた。

絵は小学生の時から劣等感にさいなまれてきた。それは描くことのほうで、見るほうの絵画鑑賞は別問題だ。だからマドリードの美術館めぐりは安らぎの一日だった。

聴く、音楽鑑賞は、暇さえあればクラシック音楽に浸っている。コンサートに出かけることはめったにないが、書斎ではステレオの重低音で、外ではiPodを携えて、ヘッドホンで聴いている。

そんなぼくだから、この旅を前にしてスペイン出身の作曲家、演奏家に重心を移して楽しみ、気分を高揚させた。

最初に浮かんだのが「セビリアの理髪師・序曲」だったから、その地名に因んで次章とも考えたが、一筆ここに記す。

作曲者のロッシーニがイタリア人であることはご存じのとおり。

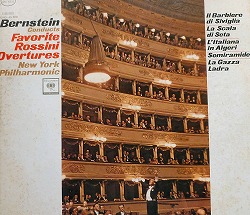

参考までにこの曲は、40数年前、米国ペンステート大学(Pennsylvania State Univ.)に留学していたとき、寮近くのウールワースで買ったLPの中にある。アルバムの表紙を読むと、「Bernstein

Conducts Favorite Rossini Overtures, New York Philharmonic --- Il Barbiere

di Siviglia」。 参考までにこの曲は、40数年前、米国ペンステート大学(Pennsylvania State Univ.)に留学していたとき、寮近くのウールワースで買ったLPの中にある。アルバムの表紙を読むと、「Bernstein

Conducts Favorite Rossini Overtures, New York Philharmonic --- Il Barbiere

di Siviglia」。

さて、スペインの作曲家。

マヌエル・デ・ファリャ(Manuel de Falla)は、バレー音楽「三角帽子」「恋は魔術師」も好きだが、「スペインの庭の夜」をよく聴く。ピアノの音が澄んでいて管弦楽器との協奏に情緒があり、心を高ぶらせ和ませる。表題通りの情景が浮かぶ。

この曲、iPodに収めたのだけでも幾つかの演奏があるが、やはりピアノはラローチャ(Alicia de Larrocha)でありたい。ぼくのCD原盤(DECCA)は、コミッショーナ指揮スイスロマンド管弦楽団との競演で、1970年に録音されている。

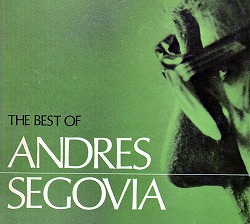

イサーク・アルベニス(Isaac Albéniz)の「アストゥリアス」は大好きな曲の一つだ。ピアノ曲だそうだが、ぼくは数十年前、米国ワシントンDCに1泊したとき、アンドレ・セゴビアのギター・コンサートでこの曲に出あった。目がうるんで、胸がキュンとした。これがきっかけで、演奏のセゴビアは当然のこと、アルベニスが身近になった。 イサーク・アルベニス(Isaac Albéniz)の「アストゥリアス」は大好きな曲の一つだ。ピアノ曲だそうだが、ぼくは数十年前、米国ワシントンDCに1泊したとき、アンドレ・セゴビアのギター・コンサートでこの曲に出あった。目がうるんで、胸がキュンとした。これがきっかけで、演奏のセゴビアは当然のこと、アルベニスが身近になった。

写真は、あの時日本に帰ってから購入したLP2枚組「アンドレス・セゴビア大全集」(ビクター音楽産業)のアルバム表紙だ。

収録された曲の中で、スペインの作曲家のをあげると、アルベニス(セゴビア編曲)の「アストゥリアス」「グラナダ」の他に、タレガの「アルハンブラの想い出」「アラビア風奇想曲」「アデリータ」、グラナドスの「スペイン舞曲」、ソルの「魔笛の変奏曲」「月光」「メヌエット」といったところだ。

数年前、友人が岡田博美(ピアニスト)のコンサートに招待してくれた。その時買ったCD「アルベニス:イベリア全曲、岡田博美」(カメラータトウキョウ」をいまもときどき聴く。

スペインといえばやはりギター曲。アルベニスの他に思い浮かぶのが、フェルナンド・ソル、「アルハンブラの想い出」のフランシスコ・タレガ、エンリケ・グラナドス、ホアキン・ロドリーゴ。出生順に並べた。

気分を休めたいとき、よく彼らの曲を流す。演奏? その一人がナルシソ・イエペス(Narciso Yepes)だ。

イエペスといえば、映画「禁じられた遊び」を思い出す。ルネ・クレマン監督の作品で、音楽担当はイエペスだった。古いスペイン民謡「愛のロマンス」を彼自身のギター演奏で有名にした。

この曲に触発されて大学に入学した頃、ギターに挑戦したのだが、腕の骨折が重なって挫折で終わった。

ロドリーゴ(Joaquin Rodrigo)を避けて通れない。生まれが1901年で、亡くなったのが1999年。まさに20世紀を生きた。幼児期からずっと盲目だったにもかかわらず、偉大なる作曲家であり続けた。自身はピアニストでギターは演奏しなかったそうだが、クラシックギターの普及に功績大である。

なにより「アランフェス協奏曲」。いつ聴いても何度聴いても、しみじみうっとりとした気持ちにしてくれる。ベートーヴェンとは全く違った次元で、ぼくには同じ〝明日への希望〟を与えてくれる。

ぼくが持っているCBS-SONYのLPは、A面がこの曲だ。演奏は、ギターがジョン・ウィリアムスで、ユージン・オーマンディ指揮・フィラデルフィア管弦楽団と競演している。

ロドリーゴ40歳の頃の作曲という。全盲の彼がなぜマドリード近郊の地アランフェスを曲名に取り上げたのだろうか。深追いしたくなる。

B面はロドリーゴのもう一つのギター協奏曲「ある貴紳のための幻想曲」だ。54歳の時、セゴビアの依頼で作曲したのだそうだ。

ギターはジョン・ウィリアムスで変わらないが、こちらの競演はチャールス・グローヴス指揮・イギリス室内管弦楽団。バロック音楽を彷彿とさせ、レスピーギの「リュートのための古風な舞曲とアリア」を連想したがどうだろう。

フラメンコ・ギターに触れざるをえない。パコ・デ・ルシアの名は知っていたが、東京のどこかのホールで彼の歯切れのよい演奏に接したのはいつだったか。以来彼のファンになったのはいうまでもない。

パコのことは次章「アンダルシア」の後尾で触れる。

パブロ・カザルス(Pablo Casals)を忘れているわけではない。20世紀最大のチェリストと崇められるだけでなく、作曲家であり指揮者でもあった。「カザルスの音楽を聴いたことのない人は、弦楽器をどうやって鳴らすかを知らない人である」とは、フルトベングラーの言葉だそうだ。

カザルスが愛しよく演奏した曲が「鳥の歌」であることはぼくも知っている。彼の故郷カタルーニャの民謡だそうだ。

「ツィゴイネルワイゼン」のサラサーテ(Pablo Sarasate)がスペイン人だということを忘れるところだった。この曲の作曲者で、19世紀後半に活躍したバイオリン演奏家だった。ぼくのサラサーテに関する認識はそんなところ。

Wikipediaの記事を見てびっくりした。半信半疑で要約すると、

サンサーンスは「序奏とロンド・カプリチオーソ」「ヴァイオリン協奏曲第3番」などをサラサーテに献呈している。

サラサーテは、ラロの「スペイン交響曲」、ブルッフの「ヴァイオリン協奏曲第2番」「スコットランド幻想曲」の初演者かつ被献呈者でもある。

彼の華麗な名人芸は、チャイコフスキーやブラームスなどにも影響を与えた。

|