|

和歌山県東南新宮市郊外から国道42号で峠をひとつ越えるか、JR”きのくに線”で西へひと駅、そこが南紀三輪崎だ。

熊野灘に沿った漁師町である。戦後新宮に併合されて、東牟婁郡三輪崎町から新宮市三輪崎になった。人口約3,000人、ぼくの故郷だ。

海沿いに東へ行くと、はずれの山すそに高野坂(こうやざか、こやのざかともいう)の登り口がある。

石碑の標識は物々しく「熊野古道高野坂」とある。幼い頃もみすぼらしい石碑があったように記憶するが、意味を理解したのは最近になってからだ。熊野古道が注目されはじめてからである。

和歌山県は1999年を「南紀熊野体験博」と銘打ち、4月19日から9月19日の5ヶ月間、主だった催しを行った。その間に”一度”と思ったが成らず、時期はずれの今日(12月17日)、妻と古道歩きが実現することになった。

熊野古道全体は長い。大阪から田辺市あたりまで下る紀伊路、そこから東へ熊野本宮大社に至る中辺路、本宮大社から南へ下って那智大社に至る路と、新宮市の速玉大社に至る路、新宮から熊野灘、枯木灘沿いに田辺に至る大辺路。すべてを巡るには何日もかけなくてはならない。その『熊野古道の全貌紹介』は、いずれ挑戦したいと思っている。

1999年12月17日。

今回の帰郷は母の見舞いが主目的だから、大仰な古道巡りはならず、高野坂のみを歩くことにした。

高校を卒業するまでずっと三輪崎にいたのに、この道を歩いて新宮に至るのははじめて、〝内心忸怩(じくじ)たる思い〟とはこのことであろう。

1時間半ほどの短い峠越えである。その前後をあわせて道順を書いておく。

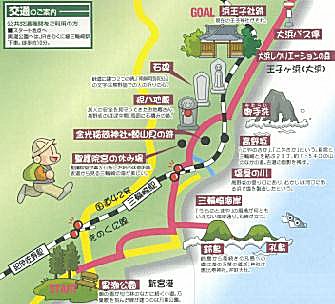

| 熊野古道・高野坂付近 |

| 三輪崎・黒潮公園(万葉歌碑) (1km)⇒ 鈴島、孔島

(1.5km)⇒ 高野坂入口 (0.5km)⇒ 聖護院休憩所跡、金光稲荷神社

(0.5km)⇒ 孫八地蔵 (1km)⇒ 御手洗の石碑 (0.8km)⇒

御手洗 (0.3km)⇒ 王子ヶ浜 (1.5km)⇒ 浜王子社跡 |

両親が昔耕した畑の山すそにあたるところが起点で、石畳ではじまる。畑へはその手前で右へ山のあぜ道を登ったので、石畳を歩いた覚えはない。

その石畳も体験博のお陰で、きれいな古道となっていた。往時を偲ばせる森閑とした雰囲気も残っている。

少し行くと、杖のおばあさんが下りて来た。ぼくを見て、 少し行くと、杖のおばあさんが下りて来た。ぼくを見て、

「わし、82やで。あんたの家知ったあるよ。酒屋やったやろ。大前屋(旅館)の前やがの。熊野サ親切やったのうし。あんたの母さんや。よう覚えたあるでえ!」

驚く妻にもこんな具合に目をやりながら話してくれた。杖の助けを借りながらも、しっかりした足取りで去った。

樹林の古道

100mほどの石畳が終わると、古道は単純な狭い山道である。あちこちに特有の景色が現れる。『熊野幽玄の世界』と表現している本もあるが、ちょっとオーバーかな。

明るくはないがじめっとした暗さでもない。荘厳とまでは言えないが、それに近いようだ。威厳と憂いとほのかな光……。ベートーベンの「エグモント」という序曲を思い出した。きっとこの景色にマッチするはずだ。

冬なのに小鳥の声々が周囲に冴えわたる。ときににぎやかに、ときに吃音の高い単声で。

カラスが目につく。いつもならいやな鳥だ。近くでじっと見ると怖くもなる。熊野のカラスは神の使いでもある。ヤタガラス(八咫烏)といって、足が3本。神武天皇を大和へ導いた伝説の鳥……そう思いながらカラスを眺めた。

好きな落語に『三枚起請』というのがある。志ん生のをよく聴くが、米朝のサゲはこうだ。ここでも熊野は古い。

「アダに起請を一枚書けば、熊野でカラスが3羽死ぬっちゅうで。おまえみたいに起請を書き散らしていたら熊野中のカラスが死ぬやろな」

「熊野中どころか、世界中のカラスを殺したいね!」

「なんでえな」

「わてもつとめの身。カラス殺してゆっくり朝寝がしてみたい!」 |

展望台

「展望台」と書いた右向きの標識に従って少し歩く。あちこちツタの絡まったドーム状のやぶがあって、そこを抜けると、あった。真下の絶壁から遠くへ拡がる熊野灘。

驚いた。ふる里三輪崎自慢の鈴島、孔島をこのような角度で見たことはない。この美しい眺め、うれしくなった。

「いいわね!」

妻の相づちに満足しながら、何度もシャッターをきった。

鈴島、孔島の眺望↑ 展望台の下↓ |

|

金光稲荷神社 金光稲荷神社

金光稲荷神社は、いわゆる幽玄の道から奥まったところにあった。妻を道端に待たせてか細い道を入ってみる。拍子抜けするほどこじんまりしている。

しばらくここで休息したら違った印象になるかもしれない。少なくとも森閑そのものだ。

熊野三山検校・聖護院宮(しょうごいんのみや)が峯入りをしたときの休息跡と言われるところは見落とした。

孫八地蔵

雑木林と竹林が交互に繰り返す薄暗い坂道をゆっくり登っていくと、山すそにちょこんと石の地蔵が見えた。名前が孫八。苔むした体に赤いよだれかけがぶら下がっていた。

地の人がよく手入れしているようで、かわいくてきれいだった。

御手洗(みたらい)の石碑

さらに竹林と雑木林の道を1kmほど行くと前が開けた。『熊野灘と王子ヶ浜を見渡せる絶景のポイント』と言われている。

路に沿って左側に石碑があった。御手洗板碑(みたらいいたひ)。六字名号(南無阿弥陀仏の文字)が刻まれた変哲のない2基の石塔である。変哲がないだけ古道に似つかわしい気がした。

王子ヶ浜の景色はまあまあだ。どうも三輪崎側に思い入れがあるせいか、観光案内のいう”絶景”の印象を持たなかった。妻の印象はどうだったのだろう。

ただ、目にはほどほどだが、耳にはいい、というか……熊野灘に打ち寄せるさざ波が浜砂利を上下させて、その規則的に聞こえる粒だった音が妙に澄んで聞こえた。

ここを過ぎると程なく新宮側の出口、高野坂広角口に来た。すぐ右に単線の”きのくに線”が通っていて、その向こうが王子ヶ浜だ。2kmほど歩けば浜王子社跡だが、またの機会にした。

さんま寿司ときつねうどん

あとはもうあちこちに民家が見えるコンクリートの狭い道だ。15分ほど歩くと、国道42号沿いに出た。三輪崎から新宮まで小山をひとつ越えたわけだ。13:30

道路際に”みかん大安売り!”のバラック小屋があった。

「試食どうですか! 何ぼでもええですよ!」

ということで入る。

まず、東京へ”御浜(みはま)みかん”を別々に2箱荷造ってもらう。南高梅と紀和梅も買った。

その間、勧められるままに、みかん”大”を8個試食した。気が咎(とが)めたので、同じ”みかん大”を1kg量ってもらった。6個で100円だった。

42号に戻って新宮市街に向かって少し歩く。

道沿いに”寿司とうどん”とある。お誂え向きだ。看板の品書きで確認し、妻を促して入った。

先ほどみかんをたらふく食べてしまったから、デザートの後の昼食ということになった。

お目当てはもちろんきつねうどんとさんま寿司。妻もぼくに合わせた。ただしぼくはさんま寿司3皿。うどんも寿司も少し甘かったが、文句なし。妻もいい顔でひたすら食べていた。故郷の実感が湧いた。

浮島の森

新宮駅への途中で浮島の森に立ち寄った。87歳の井手さんという方が案内してくれた。

市街地でこの小さな一角が浮島であり、森である。亜熱帯、温帯、亜寒帯の樹木、草花が共生している。

ボランティアの井手さんは年を感じさせない。要所要所で丁寧に説明してくれた。

ご多分に漏れず、浮島の森も古代から近世に至るまで文献や歌に顔を出す。上田秋成の雨月物語、「蛇性の婬」で怖い舞台にもなっているらしいが、ここでは、入口の案内板にあった歌と俳句を記録する。

ほんに浮島浮いてはいても

根なし島とは言わしゃせぬ |

|

野口雨情 |

|

|

名にし負はば逢坂山のさねかずら

人に知られで来るよしもかな |

|

藤原定方 |

|

|

| 浮島のやまもも熟れて落つるまま |

|

作者不詳 |

|

|

|

新宮駅から今夜の宿(国民休暇村・南紀勝浦)の宇久井(うぐい)まで、2両編成の汽車に乗る。

新宮駅はともかく、那智駅まで、次の三輪崎、佐野、そして宇久井は無人駅だ。

佐野で新宮商業の高校生が大勢乗ってきた。朗らかな声々で、馴染みのアクセントが車中で飛び交った。

|