|

ガレ場の登山道

和田小屋(1200m)から神楽ヶ峰(2030m)を越えて、苗場山頂(2145m)に至る祓川コースは、ガレ場と粘土質の一気通貫という。 和田小屋(1200m)から神楽ヶ峰(2030m)を越えて、苗場山頂(2145m)に至る祓川コースは、ガレ場と粘土質の一気通貫という。

10:20、和田小屋登山口を出発。

登りはじめから慌(あわ)てた。沢状の道は小岩と石ころが乱雑に並び、でこぼこである。ウオーミングアップどころか、いきなりいちいち足場に気をつけざるを得ない。

岩を手で支えたり、枝を掴んだり、足は大股小股の繰り返し。のっけからかなりの傾斜なのだ。

「最初の20、30分がきついんだよ」

後ろからI君が励ます。たしかに息もあがり、汗ばんできた。

それはそうだがこのガレ場、雨がないのにぬかるんでいる。油断すると滑(すべ)って捻挫の危険。左足のハンデによけいな神経を費やすことになった。

枯れ落ち葉がいい。足に心地よい感触が伝わってくる。

「残念ながら紅葉は終わりかけだよ。上はもう終わっている」

I君の声に《なるほど》とうなずく。落ち葉は紅葉の名残(なごり)だ。苗場山は冬支度をはじめているか。

クマザサのうす緑と木々の濃緑に、ダケカンバの白いあしらい。山に来た実感がわいてきた。

あちこちに控えめな紅色が目につく。ナナカマドの実だ。"雨に西施がねぶの花"か。とろける美しさが、道々疲れを癒(いや)してくれることになった。

11:00、6合目。

前が開けてきた。あたりの紅葉が曇り空にしっぽり映えている。わが足もやっとガレ道になじんできた。

11:45、下ノ芝。(1703m) 祓川コース、最初の休憩どころである。

「少し早いけど、昼食にしようか」

声をかけながら、I君はザックを下ろす。うなずいて、ぼくも荷を下ろし、ペットボトルの残りをグイと飲み干す。

こじんまりした眺めは特筆するほどではないが、道の脇に何人か座れる板敷があり、周りは広場になっている。天気はまだ大丈夫。雨雲が忙(せわ)しなく行き来してはいるが。

…………

山歩きとなると、ひところはいそいそとおにぎりを作り、沢庵を輪切りで入れ、デザートまで忍ばせたものだ。が今回はズルをした。

東京駅売店でおにぎり2個にサンドウィッチを買う。水分とお茶もペットボトル。あの頃あれほど入れ込んでいたのに……。

昨年春まで、月に一度は欠かしたことのない山歩きだった。如水会12月クラブのホームページ制作に没頭しはじめたのはその頃だった。以来、一度黒斑(くろふ)山(第46話)へ行って、山歩きは絶えた。

代ってテニス。妻が一日中部屋にこもりっきりのぼくを心配して勧めた結果だが、気分転換にいいし、没頭の邪魔にもならない。

そのうちに"はまり込んだ"、については前述(Part1)のとおりだ。

今年初めにHP『12月クラブ』は完結した。ただし山歩き再開にはならなかった。熱が冷めたか。いまも《いつか!》を期しているのだが。

…………

「女房が作ったんだよ。これがきみの分」

彼はザックから大包みを取り出して、二人の間に並べる。

おにぎり大判3個、ゆで卵2個、おしんこ、デザート、熱いお茶付き。おにぎりはまだ温かさが残っている。

……いつかこんなことを書いた。

中高年はなぜ山を目指すのか? 当初の思いは人それぞれだろう。

2回目以降は必ず一つの共通点を持つ。山頂の昼食である。その至福のときが忘れられないのだ。昼食はおにぎり。これ以上のものがあろうか。

先輩曰く、

「山頂のおにぎりは梅に限る!」

異論はない。本能が証明した。おかかよりも鮭よりもタラコよりも、断然梅であった。

(第3話「山梨県・扇山」、1998.10)

まさにそれ。うれしくも、梅は紀州の南高梅(なんこううめ)だ。

「故郷から届いたんだよ」

彼は言う。ぼくたち二人は紀州熊野出身で、新宮高校の同期だ。

新潟魚沼コシヒカリ+紀州南高梅。ミセスIさんのご厚意に感謝。ゆっくり賞味させていただいた。

残念なのはぼくの胃袋。おにぎり大判2個がせいぜいだった。

知らぬ間に3個とも悠々平らげたI君が、「もういいのかい?」と促すが、なんともならない。バツ悪く、残り1個をザックにしまった。

この大判1個が、そのままザックに入れてあるぼく持参のテンヤ物とともに、翌日の貴重な糧になるのだから面白い。

…………

高校同期とは言い条、二人の出会いはついこの前(7月)、目黒の八芳園であった和歌山県人会でだ。9月に「みくまの会」で行った奥飛騨旅行では、同部屋で夜っぴて話し込んだ。いい語らいだった。

ここでも、お互い遠くを見やりながら、のんびり話し込む。

幼い頃、高校時代、仲間のこと、恋、挫折、夢、……。

「そろそろ」

彼が腰を上げて、現実に目覚めた。

景色が変わる

12:30、下ノ芝出発。

目に見えて景色が変わりはじめる。

このあたりが山層の節目か。ツガの林に立ち枯れが現われ、ダケカンバの白が多くなる。クマザサの背丈が低くなる。変わらないのはナナカマドの紅色。目に和む。

ガレの傾斜がさらにきつくなってきた。いつしか小岩も石ころも濡れている。土質がじゅくじゅくしてきて、ひどいところは木道が渡されている。

13:15、中ノ芝。

だだっ広い草っ原だ。シラビソだのの潅木が周囲を取り巻いている。そのあたりまでは視界良好であったが…………

どんよりした雲間にときどき青空が顔を出すが、遠くの景色は霧の彼方だ。板敷の横に露岩。乗っかって写真におさまった。

木道とガレ場が交互して、30分ほど登ると小松原分岐に出た。(13:45)

〔小松原湿原へ3時間〕、とある。

「夏なら、こっちも案内したいんだけどね」

I君は指差し、残念そうにいう。

そこは美しい池塘(ちとう)群に彩られる広大な湿原で、夏はワタスゲ・コバイケソウ・キンコウカ・ツルコケモモが咲き乱れるそうだ。

分岐の道ばたで小休憩しながら、あることに気づいた。左足。

急登の上り下りが苦手なのは左足のせいだった。あえて"だった"と言う。段状の登り一段一段が30cmも超えればもっぱら右足で踏ん張る。そのため何年かの山歩きで、逆に右ひざ・右腰がギクシャクしていた。

《そのうち両方とも使えなくなる……》

不安・焦燥がかすめたりもした。

ここ1年余りのテニスは、楽しさにわれを忘れさせただけではなかったようだ。無我夢中で走り回らざるをえないから、ハンデなどどこへやら。だから内心、リハビリにも快適とは思っていたが。

たしかに最近はかなり前後左右に走れるようになってきた。でなければテニスが楽しいはずはない。

しかし、山歩きにこれほどご利益があろうとは!

知らぬまに、足は左右の別なく、あたり前に30cm超の段差を登っている。腰のギクシャクもない。

《いける!》

頂上まで幾多の困難を覚悟しつつも、手ごたえを感じた。そう話すと、

「よかったねえ!」

喜ばれると、悪い気はしない。

「忘れていたよ。そうだったんだね!」

今更らしく彼は付け加える。

うれしくなった。

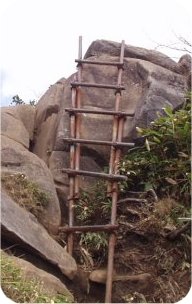

股ズリ岩という岩場に来た。パイプのハシゴを危なっかしく下りる。 股ズリ岩という岩場に来た。パイプのハシゴを危なっかしく下りる。

「穂高へ行けば、〝だらけ〟だよ。ハシゴがない岩場も多いし」

彼は平然と言う。

そういえば、奥飛騨で一夜明けて、彼は「涸沢から北穂へ向かうよ」と言いおいて、ぼくたちと別れたのだった。

北穂高山頂からぼくたちに呼びかけたあの詩は、別項に載せてある。「某日at某所」(2002年9月、奥飛騨1泊2日、Part3)

「なに……?」

「アカカンバだよ」

幹が橙(だいだい)っぽい。

「立ち枯れはいいんだけど、やけに多くなってきたね」

「酸性雨のせいもあるんじゃないかな」

「左が谷川連峰。仙ノ倉から右に平標(たいらっぴょう)山、三国山。その麓(ふもと)にぼくのロッヂがあるんだよ」

「雲行きよくないね」不安げにぼく。

「雨はもう秒読みだよ。レインコートは大丈夫?」

「おかげさまで」、妻の忠告に従ってよかった。

そんな話をしながらしばらくなだらかな道が続き、神楽ヶ峰(2030m)に着いた。 (14:10)

急峻

「もうすぐ苗場山頂(2145m)!」と思ってはいけない。残りわずか100mの登りではない。ここからいったん100mは下るから、都合200m強の登り。

それも、「ちょっと骨だよ」と彼が言うくらいの急峻だ。

見晴らしが売りの神楽ヶ峰を霧が包んでいる。ここで初めて苗場山が雄姿を覗かせるはずなのに。

上は重厚な黒雲が勢いよく流れている。つい向こうでは激しく降っているはずだ。最後の難関に余分な悩みが積み重なる。

14:45。お花畑は霧にむせんでいる。もっとも旬は終わっているから、快晴でも花はないはずだ。

夏はこの苗場山、名にし負う花の百名山だ。お花畑はさぞかし。ニッコウキスゲ、ミヤマキンポウゲ、ハクサンコザクラ、ハクサンチドリ、マイズルソウ、イワカガミ、…………

ここまでが鞍部への下りで、あとしばらくはなだらかな尾根道が続く。

15:25、雲尾坂(1948m)。この辺はいつ来ても雲がかかっているよし。

いよいよ200mの急峻だ。例によってガレ場で、不規則なでこぼこの急登。おまけに濡れている。雨がまだなのは不思議だが、ありがたい。

霧の中、両手の助けをもろに借りて一歩一歩よじ登る。何度も岩に手をついて、腰を伸ばし、あがりかけた息を整えながら。再三気合を入れ直して、次の一歩を登る。両の眼は正面を直視するしかない。

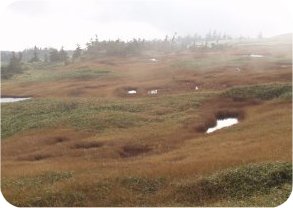

30分ほど過ぎたか、突然前が開けて見渡す限りの台地に出た。15:50。

山頂 (2145m)

不思議、あの霧はいつの間に……、どす黒い雨雲は何処へ。ぼくが立つ台地の真上は、白雲たなびく青空ではないか。

「ここは?」

「苗場の頂上だよ!」

I君は晴れがましい表情で答える。

「山頂は湿原なんだ」

まさしく。一面くすんだ黄色の草原、草黄葉(もみじ)だ。感動が胸に沸く。登頂の喜びだけではない。深淵を精一杯くぐりぬけた開放感とでもいうか。

湿原は嫌(いや)味なく、のどかな晩秋の夕暮れである。向こうで佇むI君の後姿がこの静かな景色に溶け込んで、牧歌的に映る。思わず気分が和んで、胸が熱くなった。

目を凝らすと、大小の池塘と淡緑のクマザサ群落が大湿原に散らばっている。

遠くに山小屋が見える。彼はいう。

「遊仙閣だよ。ぼくたちはその向こうの山頂ヒュッテに泊る」

汗ばんだ肌に心地よいそよ風は、それとなくぼくの大好きなメロディをハミングしている。

夕陽に映える山頂の台地は、〝悠然〟と〝荒涼〟がほどよく混じって目に優しく、草黄葉の湿原を撫でてゆく風は疲れた体を癒してくれるようで、言い様もなくさわやかな気持ちになった。

|